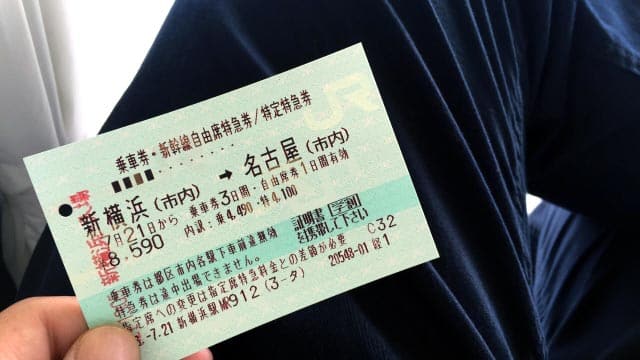

週末の新幹線について、自由席を含め、空いている時間帯や快適な移動方法について詳しく解説しました。

新幹線のすいてる時間帯を知る重要性

週末と平日の混雑状況の違い

新幹線の混雑状況は、平日と週末で大きく異なります。

平日は主に通勤・通学客が中心となり、朝の7時~9時と夕方の17時~19時が特に混雑します。

特に東京や大阪といった大都市圏を結ぶ区間では、通勤ラッシュの影響で座席の確保が難しくなることが多いです。

一方、週末は観光客や帰省する人々が増え、金曜の夜や土曜日の午前中、日曜日の夕方以降に混雑のピークを迎えます。

特に、連休やイベントが重なる週末では、指定席が早期に満席となることが一般的です。

また、特定の観光地へのアクセスが良い新幹線では、週末の日中も一定の混雑が見られます。

さらに、連休最終日の夜間には自由席の混雑が激しくなることが多いため、利用者は事前に計画を立てることが重要です。

新幹線の利用者の傾向と時間帯

新幹線の利用者は、ビジネス客・観光客・帰省客などさまざまです。

ビジネス客は主に早朝や夕方に利用し、特に平日の朝7時~9時、夕方17時~19時は混雑が顕著になります。

また、会議や出張の都合で日帰りするビジネスマンが多いため、午前中に出発し、夜に戻るパターンも多く見られます。

観光客は主に午前から昼過ぎの時間帯を利用することが多く、特に観光地へ向かう新幹線は10時~12時頃に混雑する傾向があります。

週末や連休中は観光客が多くなるため、より一層混雑しやすくなります。

一方、帰省客は連休の前後に集中する傾向があり、特にお盆や年末年始、ゴールデンウィークなどの大型連休の初日と最終日は混雑のピークになります。

さらに、Uターンラッシュの影響で連休最終日の夕方以降は、指定席だけでなく自由席も非常に混雑し、デッキに立って移動する人が増えることがよくあります。

こうした利用者ごとの傾向を把握しておくことで、快適に移動できる時間帯を見極めることができます。

快適に移動するためのポイント

・混雑する時間帯を避けて移動する

・指定席を事前に予約する

・自由席を利用する場合は発車前に並ぶ

・比較的すいている車両を選ぶ

新幹線の混雑予想カレンダー

混雑する土日とその理由

土曜日の午前や日曜日の夕方は、観光客や帰省客が集中し混雑します。

特に三連休や長期休暇中は、さらに混雑が予想されます。例えば、土曜日の午前中は観光地へ向かう人々が多く、早朝の列車でも座席が埋まることがよくあります。

新幹線の指定席は早い段階で満席になることが多く、自由席も発車前から行列ができることがあります。

一方、日曜日の夕方以降は帰省や旅行から戻る人が集中するため、東京や大阪などの大都市へ向かう便は特に混雑しやすくなります。

さらに、連休の最終日には自由席の確保が難しくなり、乗車率が100%を超えるケースもあります。

そのため、ピーク時間帯を避けた移動計画を立てることが重要です。

祝日や年末年始の注意点

祝日や年末年始は特に混雑し、指定席の確保が難しくなります。

特に帰省ラッシュが発生するお盆や年末年始は、指定席が発売直後に満席になることも珍しくありません。

そのため、事前の予約が非常に重要となります。

指定席を確保できなかった場合でも、自由席を利用することで乗車は可能ですが、自由席の混雑も激しくなるため、発車の30分以上前から並ぶことが推奨されます。

また、ピーク時間帯を避けて早朝や深夜の便を利用することで、比較的スムーズに移動できる可能性があります。

さらに、グリーン車やグランクラスの利用を検討することで、混雑を避ける選択肢もあります。

スマホアプリを活用した混雑予測

JR各社が提供するアプリを利用することで、リアルタイムの混雑状況や予測を確認できます。

例えば、JR東日本の「えきねっと」やJR西日本の「WESTER」アプリでは、指定席の空席状況や自由席の混雑度を事前にチェックできます。

また、JR東海の「スマートEX」では、新幹線の予約と同時に混雑予測も確認できるため、事前の計画に役立ちます。

さらに、一部のアプリでは列車ごとの乗車率を可視化する機能があり、どの時間帯がすいているかを簡単に把握することが可能です。

これらのアプリを活用することで、より快適に移動するための対策を立てることができます。

新幹線の空いている時間の具体例

早朝の移動のメリット

- 通勤客が少なく、座席が確保しやすい

- 静かで快適に移動できる

- 荷物の収納スペースに余裕がある

- デッキやトイレも比較的空いているため移動が楽

- 窓側の席を確保しやすく、景色を楽しみながら移動できる

夕方の比較的すいてる時間帯

- 16時~17時台は比較的すいている傾向があり、特に東京発の下り列車や大阪発の上り列車では、座席に余裕があることが多い。

- 混雑を避けるならピークの19時以降を避けるのが賢明。特に金曜日の夜や連休前は、19時~21時台にかけて指定席・自由席ともに非常に混雑しやすい。

- 新幹線の利用者が少なくなるタイミングを狙うことで、快適に移動できる可能性が高まる。

- グリーン車や特定の号車を利用すると、さらに快適に移動できる場合もあるので、座席の選び方も重要。

ピークを避けた移動プラン

- 午前10時~11時や午後2時~4時の移動が快適であり、観光客やビジネス利用者の移動が一段落する時間帯のため、座席の確保が比較的容易になる。

- この時間帯は車内の静けさも保たれやすく、仕事や読書をするのにも適している。

- 最終列車近くは自由席の混雑が緩和される場合があり、特に平日の終電前は通勤客の流れが落ち着くため、比較的座りやすいことがある。

- ただし、週末や連休中の最終列車は、帰宅客が集中するため混雑するケースもあり、事前に座席の空き状況を確認することが推奨される。

新幹線指定席と自由席の利用方法

座席確保のための事前予約の重要性

混雑状況に応じた自由席活用法

- 始発駅で並ぶ

- 比較的すいている車両を選ぶ(自由席の1号車、最後尾車両など)

指定席と自由席の利点の比較

| 座席確保 | 料金 | 柔軟性 | |

|---|---|---|---|

| 指定席 | 確実に座れる | 高い | 変更に制限あり |

| 自由席 | 先着順 | 安い | 直前でも乗れる |

新幹線利用のための計画と準備

混雑予測を利用した予約のポイント

- 繁忙期の予約は1カ月前から行う。特にゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの大型連休では、発売開始と同時に満席になることがあるため、可能な限り早めの予約が推奨される。

- 指定席が満席の場合は自由席の確保策を考える。発車時間の30分以上前から並ぶことで、自由席の確保がしやすくなる。また、自由席が混雑する時間帯を避け、早朝や午後の移動を検討するのも一つの手段である。

- グリーン車やグランクラスの利用も選択肢として考え、混雑を避けながら快適な移動を確保する方法を検討する。

- スマートEXやえきねっとを活用し、キャンセル待ち情報をチェックすることで、空席が出た場合に素早く予約を確保できるようにする。

快適な車両選びのコツ

- コンセントのある座席(N700系など)を選ぶ

- 揺れにくい車両(中央付近の車両)を選択

- 静かな環境を求めるならグリーン車や最後尾の車両を選択

- 景色を楽しみたいなら富士山側(東海道新幹線ではE席)を確保

- トイレやデッキにアクセスしやすい座席を選ぶと移動が楽

新幹線旅行での快適さを確保するために

必要なものと車両内での過ごし方

- イヤホンやネックピローで快適に過ごす

- アイマスクやブランケットを活用して快適な睡眠環境を整える

- 飲食物を持ち込む(車内販売がない列車もあるため、事前に購入すると安心)

- 保温ボトルやペットボトルを持参し、長時間の移動でも水分補給をしやすくする

- 電子書籍やオフライン視聴できる動画を用意し、移動時間を有効活用する

コンセントの位置と利用法

- 窓側座席や最前列・最後列にコンセントがある車両が多く、長距離移動時に便利。

- 一部の車両では通路側にも設置されていることがあるため、利用前に確認すると安心。

- 充電したい場合は座席指定時にコンセントの有無を確認し、可能であれば窓側や最前列・最後列を選択。

- モバイルバッテリーを持参することで、コンセントがない座席でも安心してデバイスを使用可能。

- コンセントの位置によってはコードが邪魔になることがあるため、L字型のプラグや短めのケーブルを活用すると快適に利用できる。

通路側と窓側のメリット

| 座席 | メリット |

|---|---|

| 窓側 | 景色を楽しめる、コンセントがある |

| 通路側 | すぐに移動できる、トイレやデッキに近い |

以上のポイントを踏まえて、週末の新幹線を快適に利用するための計画を立てましょう。